インタビュー「読書体験が救いになるとき」 (1/2)

子ども時代の文学との出会い、心の支えとしての読書について、 そして、親として今考えること。 作家・平野啓一郎さんにお話をうかがいました。

子どものとき、文学に救われた

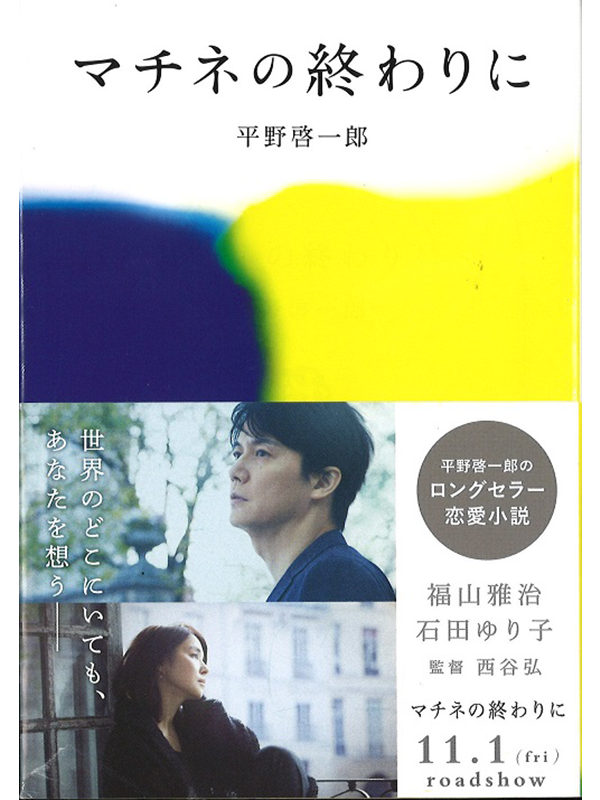

こども研 平野さんの作品は、「愛とは何か」というような人間の根源的で普遍的な問題を扱っているように感じます。私自身、近作『マチネの終わりに』や『ある男』を読んで、楽しみながらもとても深い問題に触れることができて、すごくファンになってしまいました。

平野 多くの人がいろんな悩みを抱えていますけど、たいていは日常生活の中から受け取る悩みですよね。でも、そうやって現実から問題を引き受けるにも関わらず、必ずしもその現実生活の中に答えがあるわけじゃない。僕自身、10代の頃すごく悩んでいて、自分はとても孤独だと感じていました。というのも僕が一歳のときに父が病気で急死して、死ということを強く意識するようになりました。でも、自分が感じていることをまだ上手く言葉にできないし、日常の中で話す相手もいなかった。友達と遊んでいるだけでは満たされないものがあったんです。そんなときに文学は、「僕が感じていることはこういうことなんだ!」と言語化してくれたし、そうやって言語化してくれるものだという発見があった。孤独に悩んでいたけれど、自分だけが感じていたことじゃなかったんだと、他者と共有可能な問題として社会化されたんです。

こども研 平野さんの場合は、子どものときに文学との決定的な出会いがあったのですね。

平野 そういう体験の力が文学にはあると思うんですよね。普通の問題であれば飲み屋に行って友達と話して解決できたりするかもしれない。でも、日常の中で上手く場所を得ないような話題がある。なんで人を殺しちゃいけないのか。なんで人は死ぬのか。身内が亡くなったのに全く悲しく感じない自分ってなんなのか、とか。人間が日常生活の中でなかなか解決しようがない問題を考えるときに、やっぱり文学の言葉が力を持つし、それこそが文学の存在意義としてアピールできるところだと思うんです。

こども研 『マチネの終わり』では、未来が常に過去を変えているというテーマがありましたよね。過去にこういうことがあって生きづらい、先に進めないと悩んでいる人にとっては、考え方を変えるきっかけになるし、前へ一歩踏み出す勇気をくれる作品なんじゃないかと感じました。ラブストーリーでありながら哲学書のようでもあり。

平野 フロイトのトラウマという概念が未だにすごく強い影響を持っているのだと思います。必ずしもみんながフロイトの本を読んでいるわけではないでしょうけど、通俗化したトラウマ説にとらわれ過ぎている。「今の私がこうなのは、過去にこういうことがあったからだ」という考えに固執している人をたくさん見ていて、本当にそうなのか、という疑問があったんですよね。実際に過去のことなんて安定的じゃないです。後から得た情報次第で、あの時はそう思ったけど今考えると全然違った、なんてことはいっぱいあるし、実はけっこう過去は書き換えられてしまう。実際に、子どものときにひどい虐待をされたとしても立派な人になったケースもある。貧乏だったとかいろんな経験があったからこそ、深みのある表現者になったという人たちも沢山いる。現実的に、過去というのは認識の変化によって、あるいは人生の長い出来事の中で、すごく変化しているんじゃないかなと、少し前から考えるようになったんですよね。

こども研 そういう考え方は、今いじめに遭っている子どもたちにとっても支えになりそうですね。

平野 もちろん、その事実は否定できないし、配慮は必要です。でも、捉え方を変えることで、未来の可能性を開くことは出来る。自己啓発本とか宗教みたいに、こう生きなさい、と命令することは僕にはできない。でも、考え方を示すことができれば、その先は読者一人一人がそれを通じて自分の人生を考えることができます。本というのは、書籍という形で流通するという意味ではマスプロダクトだから、僕の知識を個人にむけてカスタマイズして、一人一人の悩みに細かく応じることはできない。でも、個人が考えるための道具を、小説とともに提供することはできると思う。読む前と読んだ後では、考え始めるスタート地点が変わる、人生の風景が違って見えてくる、そのきっかけが本には無いといけないなとは思いますね。

こども研 小学生くらいから色々な悩みを抱えている子どもたちが増えているように感じています。読書がもっと子どもたちの心の支えになれるかもしれないですね。

平野 本はどれだけ売れても100万部で人口の1%、文学に限れば10万部も売れれば結構なベストセラー。もっと言うと、文学って今は1万部売れれば御の字という世界ですから、それだと人口の0.01%でしょ。逆に言うと99.99%の人はその本を読まないということじゃないですか。だから10人に1人をカバーしようとはなかなか思えないですよ。でも100人に1人くらいは深い悩みを抱えている人がいて、その人たちになんとか届くようなものだといいなと思いますよね。