インタビュー「日本の子どもと情報リテラシー ~どこから見るかで物事は変わる~」 (1/2)

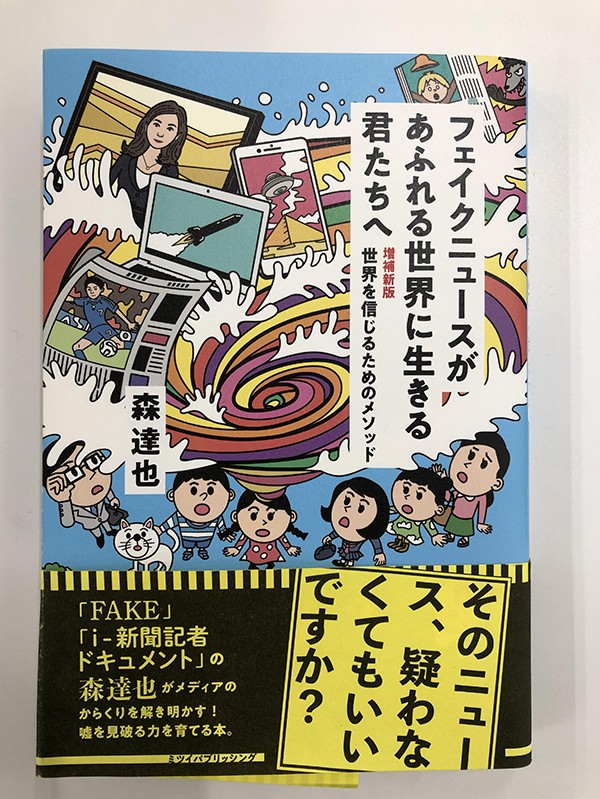

教育界では、子どもたちの読解力が話題になっています。ネット動画や様々な新しい情報が急速に生活に浸透しつつある今、単に文章が正確に読めるというだけでなく、「世の中の読解力=リテラシー」が大事になってくるのではないでしょうか。 昨年末、『フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ』を上梓したばかりの森さんに<子どもと情報リテラシー>をテーマにお話をお聞きしました。

素直でドメスティックな若い世代

こども研 昨年末、小中学生300名に「2019年に印象に残った事件やニュースは何ですか?」という調査をおこないました。これが、その結果なのですが、ご覧になって何か感じることはありますか?

森 すごくドメスティックですよね。世界的なことがほとんど無い。今、大学で教えていて、ゼミを2つ持っているのですが、「大学4年間で海外に行ったことがある人はいますか?」と聞くと手を挙げるのは20人中2~3人くらい。「東南アジアとかにバックパックを背負って旅をしたりしたくないの?」と聞いても、「汚くて危ないし、なんでそんなことをしなきゃいけないんですか」と真顔で答えるんです。海外に新しい体験をすることのインセンティブが全くない。それと、大学の他の先生は「昔に比べて素直になった」と言いますね。右って言うと、右に行くし、左って言うと左に行く。

こども研 すごく真面目で、授業もきちんと出る学生が多いみたいですね。

森 授業は真面目に出るし、それと就活を懸命にやりますよね。就活の時期にはゼミに来なくなる。大学は就職予備校じゃないって怒っていますけれど、それが黙認されているような状況です。

こども研 年金問題とか将来への不安を煽るような情報が多いから、若い世代はどうしても防衛的で保守的な行動をとるようになってしまう。森さんの映画でも、不安心理が集団の暴走を引き起こすということが一貫したテーマになっていますよね。

森 「集団の怖さ」については、繰り返し著作でも書いています。一人一人は善良な個人だったとして、それが集団になると暴力的な行動を平気で行ってしまう。集団性という意味では、国家でも民族でも村でも、宗教団体でも会社でもメディアでも全て同じだと。そして、集団的な暴走の背景にあるのは、不安感でしょうね。不安だから極端に防衛意識が高まったりする。

こども研 家族をつくらない単身者の比率も高まっています。けれども、地域コミュニティが衰退し、経済成長時代に強い力をもった会社コミュニティも求心力を失いつつあるなかで、個人は孤立してしまう。それが不安の温床ですね。個人が心の拠り所にできるのが国家やネットだけになってしまう。

森 同じ民族や言語、宗教などの集団で一つにまとまりたいという傾向が世界的に強くなってますよね。孤立し不安なためにセキュリティ意識が発動して、それが移民の排除と右傾化につながっていく

森 情報に対して、何が信用できるかわからないという意識が高まっていますよね。特にこの5年、ネットリテラシーとかフェイクニュース、オルタナティブファクトといった言葉が頻繁に使われるようになって、何が真実なのかを追求するという意識が高まっています。この前提になるのが真実と虚偽を二分すること。でもそれは現実ではない。真実と虚偽は入り混じっています。この狭間にグレイゾーンがある。黒か白ではない。僕はその意識を持つことがメディアリテラシーのファースト・ステップだと考えています。情報ソースを確認しよう、新聞各紙を読み比べよう、などとよく言われますが、そんなこと普通の人はお金も時間も無いからできないですよ。それよりも、「事実というのは一つじゃない」「これは誰かによって書かれたものだ、撮られたものだ、編集されたものだ」という意識を持つことだけで十分だし、それだけで全然違ってくると思う。

こども研 では、特に子どもたちに情報リテラシーということを分かりやすく伝えるためにはどんな言い方をすればいいのでしょうか?

森 情報を丸呑みしないで、よく噛むことだと、僕は著作で書いています。情報をそのまま受け取るだけじゃなくて、いろんな推理や想像力を働かせること。つまりぱくりと呑み込むんじゃなくて、しっかりと噛むこと。味をよく分析すること。そういう説明の仕方をすればわかってくれるんじゃないかな。