インタビュー「人類の進化200万年をさかのぼり、心の発達を科学する」 (1/3)

人間は言葉を持つ動物であり、複雑な心を持つ動物でもある。 では、人間の心とは何なのだろうか? 社会の変化や情報技術の急速な進歩によって、子どもたちの心はどんな影響を受けているのか? このような本質的な問題に、比較認知発達科学という学問領域からアプローチしようとしている京都大学・明和政子教授にお話を伺った。

生物としてのヒトを考える

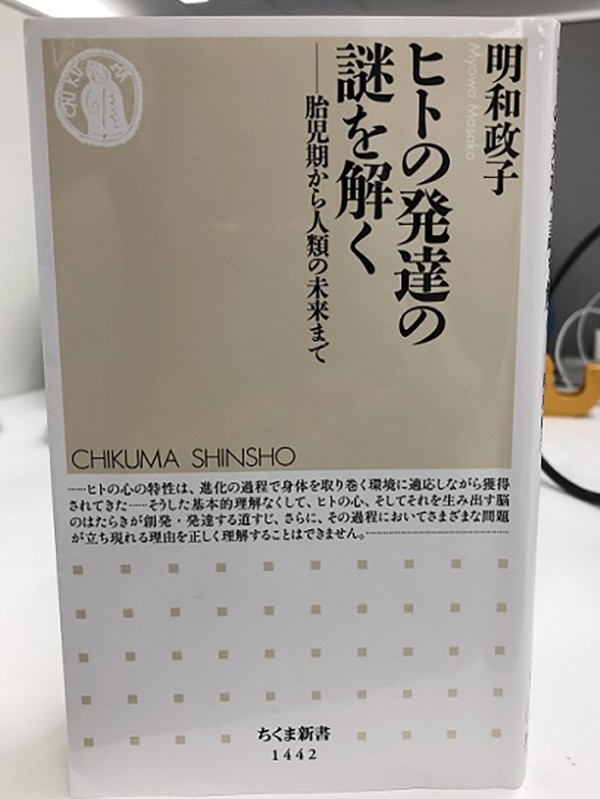

こども研 ご著書『ヒトの発達の謎を解く―胎児期から人類の未来まで』(ちくま新書)の中でとても印象的だったのが、人間の脳神経ネットワークの発達の部分でした。人間の場合、生まれてから長い時間をかけて脳神経系を変化させていきます。生後急速に密度を高めていくシナプスの結合は、例えば視覚野や聴覚野など比較的早くに成熟する脳部位だと、乳児期にピークとなり、その後、生まれ落ちた環境から得る情報処理に不要なシナプスは刈り込まれていきます。刈り込みが落ち着く、つまり、完成するのは7,8歳です。他方、もっとも複雑なことを考えたり、イメージしたりすることを担う前頭前野だと、刈り込みが終わるのは25歳以降です。脳の構造はどんどん複雑になるのではなくてシンプルになっていくというのが意外でした。

明和教授 ため息が出るくらい美しいんですよね、生命現象って。

つまり、部品を沢山持って生まれてくるけれど、生まれ落ちた環境次第でよく使うものだけが生き残っていく。自然淘汰が脳の中でも起こっているということです。

私は生物学者として、「ティンバーゲンの4つの問い」(注1)という生物の原理を知ることでしか、生物の本当の姿は見えてこないと考えています。ティンバーゲン(生物学者・1908~88)は、生物の機能や行動を理解するためには「4つの問い」すべてに答える必要があるとしました。でも、今の科学研究の多くは、このうちの直接的な要因である【至近要因】のみを掘り下げる方向に偏っていると思うのです。ヒトの未来のあり方や次世代の育ちについて考えるためには、生物としてのヒトの本質そのものを理解する必要がある。これだけ急激な環境変化が起きているときにこそ、人類の進化のプロセスまでさかのぼって、今起きている、あるいは今後起こりうる問題の背景,理由を考えなければいけない。それが私のスタンスです。

*注1「ティンバーゲンの4つの問い」

1973年にノーベル生理学・医学賞を受賞したオランダの生物学者、ニコ・ティンバーゲン(1908~88)が提唱した理論。生物のふるまいを理解するためには、以下の「4つのなぜ」すべてに答える必要があると指摘した。

① 至近要因

ある生物の行動が引き起こされている直接の要因は何か?

例)ヒトの脳内には、言葉の理解と表出を可能にするどのような構造、機構が存在するのか?

② 究極要因

その行動はどのような機能をもって進化してきたのだろうか?

例)ヒトの言語能力は、どのようなメリットがあって進化してきたのか?

③ 発達要因

その行動は、その生物の一生の過程で、どのような発達をたどって獲得されるのだろうか?

例)ヒトの乳児はいつ頃からヒト特有の言語を特徴づける文法の萌芽を発するようになるのか?

④ 系統進化要因

その行動は、その生物の進化の過程で、どの祖先型からどのような過程をたどって獲得されとのだろうか?

例) 現生人類のヒト属(Homo)が、私たちと同じレベルの言語を獲得し始めたのはいつ頃か?

出典:『ヒトの発達の謎を解く―胎児期から人類の未来まで』

明和教授 私たちはオノマトペをよく使いますよね。オノマトペは,赤ちゃんが言葉を獲得していくうえで重要な役割を果たします.「ボール」という言葉がまだ言えない赤ちゃんは「コロコロ」と言いながらボールを転がす。かなづちを操作して「トントン」と言いながら、最終的に「カナヅチ」という言葉を覚えていくのです。こうした身体での体験が、乳児期にはとりわけ重要です。身体体験というプロセスを基盤として「名詞」を獲得していくのです。AIに「カナヅチ」「ネコ」「クルマ」と教えるのは簡単です。カナヅチの画像と音声をマッチングさせることはすごく簡単にできるのだけれども、「トントン」から「カナヅチ」への推論というのは身体が無いと無理。特に動詞はそうですね。

AIにとって名詞の獲得は簡単ですし、文法の規則性をある程度学ぶのも上手。でも、(熱いモノを触って)「熱いっ!」ということから、「心が熱い」といった比喩をイメージすることはできません。だから、AIが言語を学習することと、人間が身体経験を通して言語やシンボルを獲得していくプロセスは全く違う。学習と発達はまったく異なるのです。

こども研 日本の場合、明治維新以降の近代化で標準語が導入され、義務教育では体操や音楽の授業で身体や感覚の統制がはかられたと思うんです。土地の持つ風土から生まれた身体性の濃い言語である方言が失われていった影響について、生物学の観点から何か言えることがあるのでしょうか。

明和教授 生物の体の中では「自分の巣を守る」というシステムが起動します。例えばオキシトシンという物質は子孫を残すために哺乳類動物が特に進化させてきたホルモンです。それがどういう働きをするかというと、子どもや家族等よく知っている個体と身体接触をすると、その対象に対して非常に親和的で優しい情愛を湧き立たせるのです。面白いことに、オキシトシンは見知らぬ個体に対しては攻撃性を高めます。子育て中のラットの巣に見知らぬラットを入れると、親は激しくその個体を攻撃します。

こども研 オキシトシンは心地よくさせるホルモンというイメージだったのですが、攻撃性にも関わっているのですね。

明和教授 つまり,身内に対しては非常に信頼して暖かい気持ちというbonding(絆づくり)を強くするとともに、外側の集団にはむしろ攻撃的になるという巧妙な生体システムが備わっているのです。このシステムは、人間の村社会にもあてはまるでしょうね。村が存続するために、外部を排除せざるをえない長い歴史があった。外集団と内集団の境界がはっきりしていた。しかし、近代化によって外集団と内集団の区別があいまいな社会構造になってきた。自分が所属する集団とそうでない集団の境界がはっきりしなくなったので、子育てを安心して行える空間がみえづらくなった。信頼できる誰かがそばにいる、ということがなくなり、いわゆる「ワンオペ」,母親による孤立育児が増え続けているのだと思います。